しぎょう院長

しぎょう院長こんにちは、循環器専門医の執行です。今回はどこにいっても胸苦しさが正常と言われてしまい途方に暮れている方にむけてそのご不安な気持ちを解決するかもしれない病気についてご説明をしたいと思います。

その胸の痛み、決して「気のせい」ではありません

- 突然の胸の締め付け感、まるで胸を万力で挟まれたような圧迫感。

- 夜中に突然襲ってくる激しい胸痛で目が覚める。

- 朝方、まだ薄暗い時間帯に感じる息苦しさ。

- 5分から15分程度で消える謎の胸の痛み。

そんな症状に悩まされているのに、病院で検査を受けても「異常なし」と言われ続けていませんか?

「また今夜も発作が起きるのではないか」という不安で眠れない夜を過ごし、「今度はもっと激しい痛みが来るのでは」

「心筋梗塞を起こすのでは」という恐怖に支配される日々。

家族や友人に相談しても「ストレスじゃない?」「考えすぎよ」と言われ、医師からも「心配しすぎ」「精神的なもの」「自律神経失調症」と片付けられてしまう。

誰も自分の抱える不安をわかってくれないと途方にくれていませんか?

検査を受けても心電図は正常、血液検査や胸部レントゲンも異常なし。運動負荷心電図を行っても特に問題は見つからない。それなのに、確実に存在する胸の痛みと恐怖。「私の症状は本当に存在するのだろうか」「本当に心臓に問題はないのだろうか」という疑問と不安が日々募っていく。

そんなあなたの症状は、決して想像や気のせいではありません。実在する心臓の病気である可能性があるのです。

あなたが感じている胸の痛みや違和感は、「冠攣縮性狭心症(かんれんしゅくせいきょうしんしょう)」という病気の症状かもしれません。

冠攣縮性狭心症とは何か

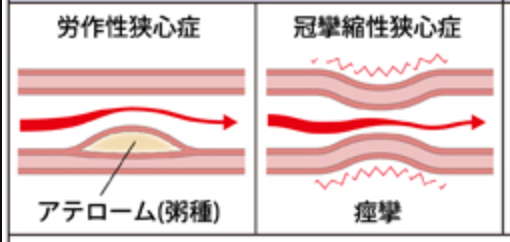

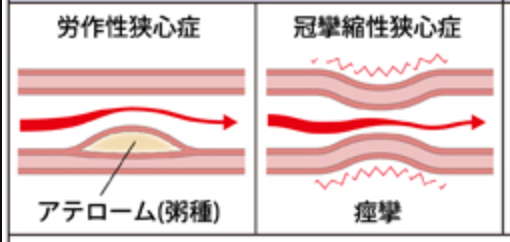

冠攣縮性狭心症は、冠動脈(心臓に血液を送る血管)が一時的にけいれんを起こして狭くなったり閉塞したりすることで生じる狭心症です。別名「血管攣縮性狭心症」「異型狭心症」とも呼ばれています。

この病気は特に日本人を含むアジア系民族に多く見られることが知られており、日本では狭心症患者の約40-50%を占めるとされています。しかし、その診断の困難さから、多くの患者さんが適切な治療を受けるまでに長期間を要しているのが現状です。

一般的な狭心症(労作性狭心症)は、動脈硬化によって血管が物理的に狭くなることで起こりますが、冠攣縮性狭心症は血管の筋肉(平滑筋)が突然収縮することで一時的に血管が閉塞することで発症します。この違いが、診断を困難にする主な要因となっています。

なぜ診断までにこんなに時間がかかるのか

冠攣縮性狭心症の診断が困難な理由は、その特殊な病態と症状の現れ方にあります。

発作時以外は正常:血管のけいれんは通常5分から15分程度で自然に治まるため、病院に到着する頃には症状が完全に消失していることがほとんどです。そのため、一般的な検査である心電図、血液検査、胸部レントゲン検査を行っても異常が見つからず、「異常なし」という診断になってしまいます。

症状の多様性:典型的な胸痛以外にも、顎の痛み、歯の痛み、首の痛み、肩や腕の痛み(特に左側)、のどの詰まり感、背中の痛み、みぞおちの痛みなど、一見心臓とは関係のなさそうな症状として現れることが多いのです。これらの放散痛だけが現れ、胸痛を伴わない場合もあるため、心臓疾患として認識されにくいのです。

発作のタイミングの特殊性:労作性狭心症が運動時や興奮時に起こるのに対し、冠攣縮性狭心症は安静時、特に夜間から早朝(午前2時から8時頃)に起こりやすいという特徴があります。この時間帯は多くの医療機関が休診時間であることも、診断の遅れにつながる要因の一つです。

個人差の大きさ:症状の現れ方、頻度、誘因には非常に大きな個人差があります。毎日のように発作が起こる方もいれば、数週間から数ヶ月に一度という方もいます。この予測困難性が、患者さんの不安をさらに増大させるとともに、医師にとっても診断を困難にしています。

医療従事者の認識不足:冠攣縮性狭心症に対する医療従事者の認識がまだ十分でない場合があります。特に、循環器専門医以外の医師では、この疾患を念頭に置いた診療が行われない場合があり、「ストレス」「自律神経失調症」「心身症」として片付けられてしまうことがあります。

あなたが感じている症状は本物です

冠攣縮性狭心症の症状は実に多様で、患者さんによって大きく異なります。しかし、多くの方に共通する特徴的な症状パターンがあります。

典型的な胸部症状:

- 胸の中央部分から左胸にかけての締め付けるような痛み

- 胸を押しつぶされるような圧迫感

- 胸の奥が焼けるような、えぐられるような痛み

- 「胸に大きな石を乗せられたような重苦しさ」

- 「万力で胸を挟まれているような感覚」

- 呼吸が浅くなる、深呼吸ができない感じ

放散痛の特徴: 冠攣縮性狭心症では、痛みが胸部以外の場所に広がることが非常に多く見られます。これらの症状だけが現れ、胸痛を感じない場合もあるため、注意が必要です。

- 顎・歯の痛み:下顎全体の重い痛み、奥歯の痛み(虫歯がないのに)

- 首・のどの症状:のどの奥の詰まり感、首の締め付け感、嚥下困難感

- 肩・腕の痛み:左肩から腕にかけてのしびれるような痛み、だるさ

- 背中の痛み:肩甲骨の間の鈍痛、背中全体の重苦しさ

- 上腹部症状:みぞおちの痛み、胃の不快感(胃疾患と間違われやすい)

発作の特徴的なタイミング:

- 夜間から早朝:午前2時から8時頃に最も多く発生

- 睡眠中:痛みで目が覚める、朝起きた時に胸が苦しい

- 安静時:テレビを見ている時、読書中、入浴中など、リラックスしている時

- 季節性:寒い季節や気圧の変化時に発作が起こりやすい傾向

- ストレス後:強いストレスを受けた数時間後から翌日にかけて

持続時間と回復パターン:

- 症状は通常3分から15分程度で自然に軽快

- ニトログリセリンなどの薬が効果的な場合が多い

- 症状が治まると、まったく正常に戻る

- 30分以上続く場合は、他の疾患の可能性も考慮が必要

随伴症状:

- 冷汗、動悸

- 吐き気、嘔吐感

- 顔面蒼白

- 不安感、死への恐怖感

- 手足の冷感、しびれ

これらの症状に複数心当たりがある方は、冠攣縮性狭心症の可能性を考慮して、専門医に相談することをお勧めします。

診断に至るまでの道のり

冠攣縮性狭心症の診断は、症状の詳細な聴取と適切な検査によって行われます。しかし、前述の通り、一般的な検査では異常が見つからないことが多いため、専門的なアプローチが必要となります。

症状の詳細な記録: 診断において最も重要なのは、患者さん自身による症状の詳細な記録です。以下の項目を記録することが推奨されます。

- 発作日時:年月日、時刻(特に夜間・早朝の発作は重要)

- 症状の詳細:痛みの場所、性質(締め付け、圧迫、焼ける感じなど)、強さ(10段階評価)

- 持続時間:何分間続いたか

- 誘因:発作前の状況(安静時、睡眠中、ストレス後など)

- 軽快方法:どのようにして症状が治まったか

- 随伴症状:動悸、冷汗、吐き気などの有無

- 服薬の有無と効果:ニトログリセリンなどを使用した場合の効果

専門的な検査:

- 冠動脈造影検査:カテーテルを用いて冠動脈を造影し、血管の状態を直接観察する検査です。冠攣縮性狭心症では、発作時以外は正常な血管像を示すことが多いです。

- 薬物負荷試験:アセチルコリンやエルゴノビンなどの薬物を冠動脈に注入し、人工的に血管のけいれんを誘発する検査です。これにより冠攣縮性狭心症の確定診断が可能になります。

- ホルター心電図:24時間連続で心電図を記録する検査です。発作時の心電図変化を捉えることができれば、診断の重要な手がかりとなります。

- 運動負荷心電図冠攣縮性狭心症では通常陰性(異常なし)となりますが、労作性狭心症との鑑別に重要です。

診断のプロセス: 冠攣縮性狭心症の診断は、日本循環器学会のガイドラインに基づいて行われます。主な診断基準は以下の通りです。

- 安静時の胸痛発作(特に夜間から早朝)

- 発作時の一過性ST上昇を伴う心電図変化

- 冠動脈造影での薬物負荷試験陽性

- ニトロ系薬剤による症状の改善

これらの基準を満たすことで、冠攣縮性狭心症の診断が確定されます。

適切な治療で症状は大幅に改善できます

冠攣縮性狭心症と診断されれば、適切な治療により症状の大幅な改善が期待できます。治療は主に薬物療法が中心となり、多くの患者さんで良好な予後が得られています。

薬物療法の詳細:

- カルシウム拮抗薬(第一選択薬)

- ジルチアゼム、ニフェジピン、アムロジピンなど

- 血管平滑筋の収縮を抑制し、血管のけいれんを予防

- 長時間作用型の製剤を用いることで、24時間の発作予防が可能

- 硝酸薬

- ニトログリセリン(舌下錠、スプレー):発作時の頓用薬として

- 長時間作用型硝酸薬:発作予防のための維持療法として

- 血管拡張作用により症状を改善

- その他の薬剤

- ニコランジル:カリウムチャネル開口薬として血管拡張作用

- β遮断薬:一部の患者で有効(ただし、症状を悪化させる場合もあるため注意が必要)

- スタチン系薬剤:血管内皮機能の改善効果

治療効果の評価: 適切な薬物療法により、約80-90%の患者さんで症状の著明な改善が得られるとされています。治療開始後、発作の頻度や強度の変化を詳細に記録し、薬剤の調整を行います。

生活習慣の改善: 薬物療法と併せて、生活習慣の改善も症状のコントロールに重要な役割を果たします。

- 禁煙:喫煙は血管攣縮の最も重要な危険因子です。完全禁煙が必須

- ストレス管理:過度のストレスは発作の誘因となるため、適切なストレス管理が重要

- 規則正しい生活:十分な睡眠、規則正しい食事時間の維持

- 適度な運動:過度の運動は避けつつ、適度な有酸素運動を継続

- アルコール制限:過度の飲酒は血管攣縮を誘発する可能性

- 寒冷刺激の回避:急激な温度変化は発作の誘因となるため注意

定期的な経過観察: 治療開始後も定期的な受診により、以下の点を確認します。

- 症状の改善度

- 薬剤の効果と副作用

- 生活の質の向上度

- 必要に応じた薬剤の調整

長期予後と生活への影響

適切な治療を受けた冠攣縮性狭心症患者の長期予後は良好とされています。多くの研究により、以下のことが明らかになっています。

予後について:

- 適切な治療により、心筋梗塞や突然死のリスクは著明に低下

- 症状のコントロールが良好な患者では、健常人とほぼ同等の生命予後

- 治療継続により、血管攣縮の頻度や程度が軽減する傾向

生活の質の改善:

- 発作の不安から解放され、夜間の安眠が可能に

- 日常生活や仕事への支障が大幅に軽減

- 家族との関係改善(心配をかけることが減る)

- 外出や旅行など、積極的な社会活動が可能に

職業生活への影響: 多くの患者さんで、診断と治療により職業生活への支障が大幅に改善されます。ただし、以下の点に注意が必要です。

- 夜勤や不規則な勤務は発作の誘因となる可能性

- 強いストレスを伴う業務は避けることが望ましい

- 定期的な通院が必要なため、職場の理解と協力が重要

一人で抱え込まずに、専門医に相談を

原因不明の胸部症状に悩んでいるあなたに、最も大切なメッセージをお伝えします。それは「一人で悩まず、適切な専門医に相談する」ということです。

多くの患者さんが、「また異常なしと言われるかもしれない」「精神的な問題だと片付けられるかもしれない」「大げさに思われるかもしれない」という不安から、医療機関への受診を躊躇してしまいます。しかし、あなたの症状は決して軽視されるべきものではありません。

受診の際の準備:

- 症状の詳細な記録(症状日記)

- 過去の検査結果(心電図、血液検査など)

- 家族歴の情報(特に心疾患、突然死)

- 現在服用中の薬剤リスト

- 症状に対する質問や不安事項のメモ

診察で伝えるべき重要なポイント:

- 症状が夜間から早朝に多いこと

- 安静時に症状が出現すること

- 症状の持続時間(5-15分程度)

- 放散痛の有無と場所

- ニトロ系薬剤の効果(試したことがある場合)

冠攣縮性狭心症は「見えない病気」と言われることもありますが、患者さんが感じている症状は紛れもなく実在するものです。適切な診断と治療により、症状の改善と生活の質の大幅な向上が期待できます。

まとめ

あなたの胸の痛みや不安は、決して「気のせい」「ストレス」「考えすぎ」ではありません。それは実在する病気の症状である可能性が高いのです。多くの同じような症状で悩む患者さんが、適切な診断と治療により、症状から解放され、充実した日常生活を取り戻しています。

診断までの道のりは決して平坦ではないかもしれません。複数の医療機関を受診する必要があるかもしれません。しかし、決して諦めずに、あなたの症状に真剣に向き合ってくれる医師を見つけることが重要です。

専門医に相談し、適切な診断を受けることで、あなたの人生に新しい希望の光が差し込むことでしょう。今こそ、勇気を持って一歩踏み出す時です。あなたの症状は治療可能であり、より良い明日への扉は必ず開かれます。

以上

参考文献

- 日本循環器学会. 冠攣縮性狭心症の診断・治療に関するガイドライン(2023年改訂版). 循環器学. 2023; 53: 1-45.

- Yasue H, Nakagawa H, Itoh T, Harada E, Mizuno Y. Coronary artery spasm–clinical features, diagnosis, pathogenesis, and treatment. J Cardiol. 2008; 51(1): 2-17.

- 下川宏明. 冠攣縮性狭心症の病態と治療. Heart View. 2022; 26(8): 745-752.

- Takagi Y, Yasuda S, Takahashi J, et al. Clinical implications of provocation tests for coronary artery spasm: safety, arrhythmic complications, and prognostic impact. Eur Heart J. 2013; 34(18): 1358-1368.

- 木村剛, 白井丈晶. 冠攣縮性狭心症の疫学と危険因子. 循環器専門医. 2021; 29(2): 123-130.

- Miyata K, Shimokawa H, Kandabashi T, et al. Rho-kinase is involved in macrophage-mediated formation of coronary vascular lesions in pigs in vivo. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2000; 20(11): 2351-2358.

- 高橋潤, 下川宏明. 冠攣縮性狭心症の診断と治療:最新の知見. 日本臨床. 2020; 78(4): 567-574.

- Teragawa H, Fukuda Y, Matsuda K, et al. Myocardial bridging increases the risk of coronary spasm. Clin Cardiol. 2003; 26(8): 377-383.

- 安田聡. 冠攣縮性狭心症の薬物療法:カルシウム拮抗薬を中心として. 薬事. 2019; 61(12): 2245-2251.

- Pristipino C, Beltrame JF, Finocchiaro ML, et al. Major racial differences in coronary constrictor response between Japanese and Caucasians with recent myocardial infarction. Circulation. 2000; 101(10): 1102-1108.

- 循環器病の診断と治療に関するガイドライン委員会. 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版). 日本循環器学会. 2018.

- 田中信大, 森野禎浩. 冠攣縮性狭心症患者の生活指導と予後. Modern Physician. 2021; 41(9): 887-891.