しぎょう院長

しぎょう院長こんにちは、循環器専門医のしぎょうひでやです。

今回は「健康診断で尿酸が高いと指摘されたけど困っていない」というあなたに高尿酸血症の真実をお伝えします。

静かに進行する高尿酸血症の不都合な真実

「健診で尿酸値が高いと言われましたが、痛みもないので様子を見ています」

このようなお話をよく診察室で耳にします。確かに高尿酸血症は、痛風発作が起きない限り痛みを感じず困りません。

しかし、循環器専門医として警告したいのは、この「痛みのない状態」もほおっておくと危険だということです。

なぜなら高尿酸血症は、腎臓や血管に対して「静かに」しかし「確実に」ダメージを与え続けているからです。痛風発作という派手な症状がなくても、高尿酸血症は心臓病や腎臓病のリスクを着実に高めています。

そして「痛風は中高年の男性だけの病気」というイメージは、もはや過去のものです。日本人の食生活の変化、アルコール消費量の増加、生活習慣病の若年化に伴い、20代・30代の若い世代や女性にも高尿酸血症が増加しています。健診で「尿酸値が高め」と指摘された方は、ぜひ本記事を最後までお読みください。

尿酸値とは何か、なぜ問題になるのか

尿酸は体内で日々作られる老廃物の一種です。核酸(DNA・RNA)の構成成分であるプリン体が代謝される過程で生成されます。プリン体は私たちの体内で自然に作られるほか、食事からも摂取されます。

特にレバー、魚卵、干物、肉類、ビールなどにはプリン体が多く含まれています。

通常、生成された尿酸の約70%は腎臓から、残りの30%は腸から排泄されます。しかし何らかの理由でこの排泄機能が低下したり、プリン体の代謝が活発になりすぎたりすると、血液中の尿酸濃度が上昇します。

日本痛風・核酸代謝学会のガイドラインでは、血清尿酸値が7.0mg/dLを超えると「高尿酸血症」と診断されます。特に9.0mg/dLを超えると痛風発作のリスクが急激に高まることが分かっています。

しかし問題は、多くの場合、症状がないまま高尿酸血症が進行することです。気づいたときには既に腎臓や血管に重大な障害が生じている可能性があります。まさに「静かなる時限爆弾」なのです。

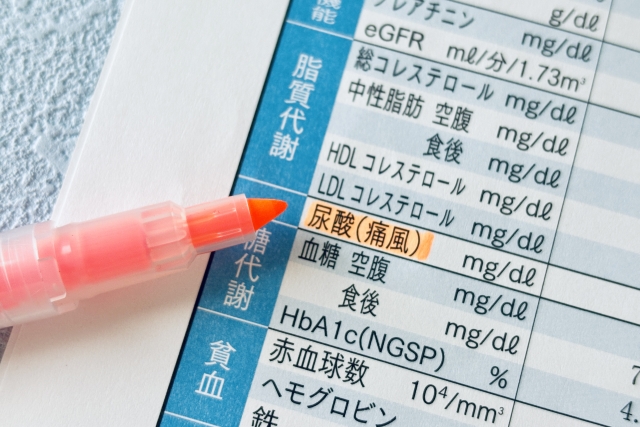

健診結果の見方:あなたの尿酸値は安全?

健康診断の結果表で「尿酸」の項目をご確認ください。基準値は男性で3.6~7.0mg/dL、女性で2.7~7.0mg/dLとされています。最近のガイドラインでは、性別に関わらず6.0mg/dL以下を「より望ましい値」としています。

あなたの値が7.0mg/dLを超えていれば「高尿酸血症」です。男性で6.0~7.0mg/dL、女性で5.0~7.0mg/dLの場合も「境界域」として注意が必要です。特に他の生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)を併せ持つ方は、たとえ「基準値内」でも油断せず、むしろ積極的に尿酸値を下げる治療を検討すべきです。

尿酸は「全身病」の原因物質

高尿酸血症の怖さは、一見無症状でありながら、全身の臓器に静かに影響を及ぼしていくことにあります。従来、尿酸は痛風という「関節の病気」の原因としてだけ注目されてきました。しかし近年の研究により、尿酸が動脈硬化、慢性腎臓病(CKD)、心不全、高血圧といった循環器・腎臓疾患の発症や進行に深く関わることが明らかになっています。

腎臓と尿酸:負のスパイラル

特に注目すべきは腎臓と尿酸の「負のスパイラル」です。腎臓は尿酸を排泄する主要な臓器ですが、腎機能が低下すると尿酸の排泄能力も落ち、血中尿酸値が上昇します。一方で、高い血中尿酸は腎臓の血管や尿細管を傷つけ、腎機能をさらに低下させます。このような悪循環が、慢性腎臓病(CKD)の進行を加速させます。

福岡県久山町で行われた大規模な疫学研究(久山町研究)では、尿酸値が7.0mg/dLを超える群でCKDの発症リスクが有意に高まることが示されています。さらに衝撃的なのは沖縄コホート研究の結果です。尿酸値が7.0mg/dL以上の男性では末期腎不全のリスクが約4倍、6.0mg/dL以上の女性でも約10倍という驚くべき結果が出ています。

尿酸が血管を痛めつけるという事実

高尿酸血症は、血管の内側を覆う「内皮細胞」の機能を障害し、動脈硬化を促進します。尿酸は酸化ストレスを増加させ、炎症を惹起し、腎臓内のレニン・アンジオテンシン系を活性化させることで血圧上昇を招きます。

またJCAC研究(日本冠動脈疾患研究)では、高尿酸血症が冠動脈プラークの不安定化と関連し、心筋梗塞などの急性冠症候群のリスクを高めることが示されています。さらに高尿酸血症は心不全の予後不良因子としても知られています。

驚くべきことに、最近の研究では「正常範囲内」とされる尿酸値でも、上限に近い値(6.0~7.0mg/dL)であれば、心血管イベントのリスクが上昇することが示されています。つまり「基準値内だから安心」とは言えないのです。

ここまで読んでくださったあなた、もうすでに薬を飲んでいるから大丈夫と油断していませんか?その薬は本当にあなたにあっていますか?

あなたの高尿酸血症はどのタイプ?

先ほどまでは症状がないからといって治療をせずほったらかしにすることに対する警鐘をならさせていただきました。

では治療をしているから安心かというとそうではありません!

あなたは尿酸値が高いからとすぐに薬を出されていませんか?その薬、じつはあなたに合っていないかもしれません!

というのも高尿酸血症には主に3つの病型があるからです。

尿酸が高いだけではわからないあなたの病型を調べてから治療をする方が効率的です。

- 排泄低下型(全体の約60~70%)

- 腎臓での尿酸排泄が低下しているタイプ

- 肥満、高血圧、CKDに合併しやすい

- 日本人に最も多い病型

- 産生過剰型(全体の約10%)

- 体内でのプリン体代謝が活発で尿酸が過剰に作られるタイプ

- 若年発症の痛風に多い

- 混合型(全体の約20~30%)

- 排泄低下と産生過剰の両方の特徴を持つ

この病型分類は、単なる学術的区分ではなく、治療方針を決める上で極めて重要です。なぜなら、尿酸値を下げる薬剤には大きく分けて「尿酸生成抑制薬」と「尿酸排泄促進薬」の2種類があり、患者さんの病型に合わせて選択することで治療効果が最大化されるからです。

あなたに合った尿酸降下薬はどれ?

産生過剰型に効果的な薬剤

- フェブキソスタット(商品名:フェブリク®)

- キサンチンオキシダーゼを選択的に阻害する新世代の薬剤

- 腎機能低下例でも使用可能

- 副作用が比較的少ない

- アロプリノール(商品名:ザイロリック®)

- 長年使用されてきた尿酸生成抑制薬

- 腎機能低下例では減量が必要

- まれに重篤な薬疹を起こすことがある

排泄低下型に効果的な薬剤

- ベンズブロマロン(商品名:ユリノーム®)

- 腎臓での尿酸排泄を促進する

- 腎機能が非常に低下している場合は使用できない

- まれに肝障害を起こすことがある

- ドチヌラド(商品名:ユリス®)

- URAT1阻害薬という新しいタイプの尿酸排泄促進薬

- 効果が強く、比較的副作用が少ない

自分がどの病型に属するかを知るためには、24時間尿中尿酸排泄量や尿酸クリアランス検査などの「尿検査」が必要です。最近では、スポット尿検査でも、尿酸クリアランス/クレアチニンクリアランス比(FEua)を測定することで、排泄能力を簡便に評価できるようになりました。

適切な病型診断と、それに基づく薬剤選択が、副作用を最小限に抑えつつ治療効果を最大化する鍵となります。

日常生活で実践できる高尿酸血症対策

薬物療法は重要ですが、生活習慣の改善なくして尿酸値の適切な管理は困難です。日々の生活で実践できる対策をご紹介します。

水分摂取を増やす

- 1日2リットル以上の水分摂取を目標に

- 尿量を増やすことで尿酸の排泄を促進

- 特に起床時と就寝前の水分摂取が重要

アルコール摂取を見直す

- ビールはプリン体と糖質の両方を含み、最も尿酸値を上げる

- 焼酎や日本酒も尿酸値上昇に関与

- ワインは比較的影響が少ないとされるが、量の制限は必要

- 週に2日以上の休肝日を設ける

減量を目指す

- 肥満は尿酸の排泄低下と産生増加の両方に関与

- BMI 25以上の方は、体重の5%減量を目標に

- 急激なダイエットは逆に尿酸値を上げるので注意

食事内容を工夫する

- プリン体の多い食品(レバー、魚卵、干物、エビ、貝類など)を控える

- 果物や乳製品には尿酸排泄を促進する効果があるとされる

- 糖質、特に果糖の過剰摂取に注意(清涼飲料水など)

合併症に注意する

- 定期的な血圧測定

- 腎機能、脂質、血糖値のチェック

- 心血管リスクの総合的評価

自己管理のためのポイント

- 定期検査を欠かさない

- 最低でも年に1回は健康診断を受ける

- 高尿酸血症と診断されたら3~6ヶ月ごとの検査を

- 自分の数値を把握する

- 検査結果をファイルするなどして、尿酸値の推移を追う

- 目標値(6.0mg/dL以下)を常に意識する

- 合併症の早期発見

- 痛風発作がなくても、尿酸値が高い場合は腎臓や心血管系の検査も検討

- 尿たんぱく、微量アルブミン尿などの腎臓マーカーにも注目

- 専門医への相談

- 尿酸値が8.0mg/dL以上、または他の生活習慣病を合併している場合は積極的な治療を検討

- ぜひ動脈硬化の専門家である循環器専門医に相談してください。

まとめ

高尿酸血症は、痛みという警告信号を発しないまま進行する「静かな時限爆弾」です。特に他の生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)を併せ持つ方にとっては、尿酸値の管理は腎臓や心血管疾患の予防において極めて重要です。

健診で尿酸値が高いと指摘されたら、「痛みがないから大丈夫」と安心せず、適切な評価と対策を行いましょう。受診したらすぐに薬を出されるのではないか、時間がなかなかないと思っていると結果あなたのなかで時限爆弾の爆発が起こる可能性が高まってしまいます。正しい知識で動脈硬化予防を実践しあなたの体が今後も何も症状がない状況を作っていきましょう。

以上

【引用文献】

- Kanbay M, et al. Uric acid in metabolic syndrome: From an innocent bystander to a central player. Eur J Intern Med. 2016.

- Kuwabara M, et al. Increased Serum Urate Level Is a Significant Risk Factor for Development of Chronic Kidney Disease. Hypertension. 2017.

- Iseki K, et al. Significance of hyperuricemia as a risk factor for developing ESRD in a screened cohort. Am J Kidney Dis. 2004.

- Oh TR, et al. Hyperuricemia and risk of ESRD: The Korean Cohort Study for Outcome in Patients With Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis. 2019.

- 日本痛風・核酸代謝学会. 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版. 2022.

- Kuwabara M, et al. Asymptomatic hyperuricemia without comorbidities predicts cardiometabolic diseases: five-year Japanese cohort study. Hypertension. 2017.

- Tseng WC, et al. Impact of Hyperuricemia on the Development of Cardiovascular Disease: A Nationwide Population-Based Cohort Study. J Clin Med. 2020.

- Borghi C, et al. Expert consensus for the diagnosis and treatment of patient with hyperuricemia and high cardiovascular risk. Cardiol J. 2018.

- 熊谷裕通, et al. 慢性腎臓病患者における高尿酸血症の治療目標. 日本腎臓学会誌. 2019.

- 久山町研究グループ. 久山町研究からの高尿酸血症と慢性腎臓病の関連. 福岡医学雑誌. 2018.